如果要说童话历史,其实并没有一个明确的时间线。大概没有人会想到,最初的童话创作居然是来源于一群贵妇们的茶话会。

路易十四统治后期,无聊的法国妇女们喜欢举办茶话会来消遣时光,由此展开了深远的童话创作活动。1690年,茶话会里的一些故事开始陆续发表,其中最出名的《仙女的故事》与《新童话故事集》里一共收录了25则童话故事与3个冒险奇幻故事。

拿破仑前时代,也就是战乱时期的欧洲,一些民间的童话故事与传说开始口耳相传。那时候的童话基本都逃不开浓重的暗黑因素,残缺的生活背景之下带着复杂的人性思考,彼时的童话在某种程度上不能算得上是真正的童话产业,但不可否认,这个产业的开局开得很漂亮。

直到1744年,英国儿童文学之父John Newbery出版了第一本儿童读物《美丽的小书》,这本书融合故事、游戏、插画,秉承儿童内容“快乐至上”的原则,一举打破了原本流行多年的黑暗风。

19世纪以后,作家们开始意识到儿童世界的主流意识始终围绕真爱与美好。1812年出版的《格林童话》,里面200多篇故事就被改了40多次,修订了7版才变成现在我们所看到的剧情,自此童话市场开始蓬勃发展,风格也一变再变。

说教的、怪诞的、奇幻的、浪漫的……如何怎么变化,童话始终存在。

中国童话产业沉浮录

国内的童话产业无论从哪个角度来看,发展得都比较矛盾。一方面是上下五千年的文化底蕴提供源源不断素材灵感,例如在《中国童话史》就从30多本古代文献中提取出神笔、燕子国、鱼骨小人儿以及鼻孔里的乐神等多个经典童话人物形象。

《搜神记》《太平广记》《酉阳杂俎》里除了大众熟知的神话传说,对标小儿群体的童话故事也比比皆是,如果从初代童话起源算起,国内的童话文学相比国外只早不晚,值得注意的是,古代中国在儿童教育上一直颇为优越。

明代时期,甚至出现了一部儿歌专辑《演小儿语》,这本书累计收录儿童歌谣46首。但国内儿童文学很长一段时间处在令人误解的萧条状态,事实上,萧条的不是内容,而是系统化的发展体系。

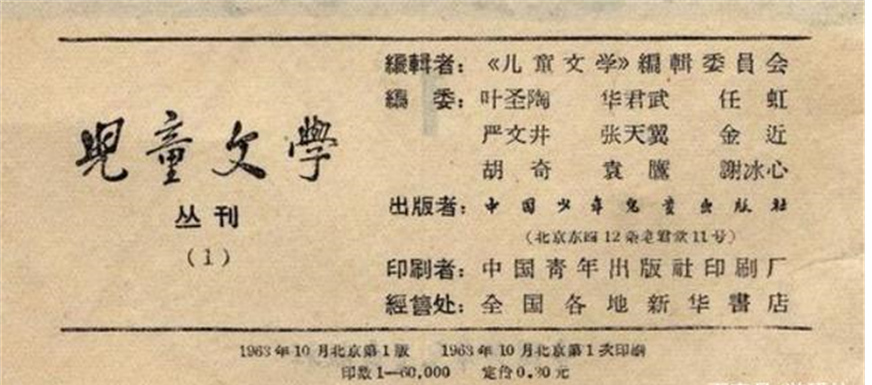

在1963年之前,国内都没有专门的儿童刊物,根据公开资料显示,当时全国只有两家专门出版童话的出版社。1963年,叶圣陶、冰心等作家逐渐意识到国内儿童刊物的落寞现状,在北京创办了《儿童文学》。

此后的很多年里,《儿童文学》算得上是国内童话产业的温床与市场风向标,第一期就卖出了30多万册,但很少有人知道,在《儿童文学》如此辉煌的背后,其实前期连刊号都没有,整个编辑部只有3个人,就算后期人数最多时也只有12个。中间还因为一些外部因素停刊了十年,直到1977年才重新出版。

1978年,儿童文学界迎来了著名的“庐山会议”,彼时刊物的作家来稿终于活跃起来,据悉,当时《儿童文学》的主编徐德霞每天去邮局都要用麻袋来装大量的稿件。上个世纪八十年代,国内文学创作大爆发,大街上随便一个人都能吟诵几句北岛或者舒婷,文学杂志像潮水一样铺天盖地涌现而来。

童话刊物趁着计划生育的东风大幅度增长,在80年代时代,几乎每个省都有自己的童话读物。《儿童文学》作为产业鼻祖,发行量一度高达50万。可惜好景不长,等到90年代,文学热潮迅速降温,下海经商一波接着一波,所有文学刊物的发行量受到重挫。

童话读物更是一波三折,从1991年开始,《儿童文学》的发行量就一路从50万下滑到10万以下,最惨淡的时候只有6万。《朝花》《未来》《巨人》等大型童话刊物相继停刊,当时儿童文学界有一句无奈的自嘲:“《朝花》凋谢了,《巨人》倒下了,《未来》不来了,《明天》还在明天。”

没有办法,得先生存下去。童话刊物单纯只靠文字似乎注定做不成大生意,很多童话刊物在生存问题面前只能寻求转型,幸好国内的儿童消费市场有无穷的想象空间,做教辅、做作文选,要么扎根学校,要么综合转型,儿童大人双手抓。

两条路摆在面前,看似哪条都走得通。《儿童文学》选了后者,在1997年全面改版,不仅在一本儿童读物上印着“9岁到99岁阅读”的字眼,还将定价从3.5提到了5块钱。不可否认,这种转变带来商业效应有目共睹,根据调查显示,1997年的《儿童文学》利润从原本的二三十万瞬间飙升到五十多万。

主攻学校的也有不少,例如数次入围童书作家榜单的曹文轩,2018年曹文轩在童书销售方面的收入就高达2700万,童书作家榜第一名杨红樱的版税高达5600万,是刘慈欣的3倍。但这两条路的风险也很明显,内容转型之后,成人与儿童之间的话题尺度不止一次发生冲突。

杨红樱的《天真妈妈》被视为诱导自杀而下架,沈石溪的《狼王梦》被指责对动物的性描写尺度过大,冒险小说《查理九世》因为孩子模仿其中的暴力行为被禁,童话大王郑渊洁更是被撒贝宁在《今日说法》上直指少儿不宜。

校园业务如火如荼,质疑也从来没有停止,郑渊洁就曾在微博公开炮轰老冤家曹文轩。可以说,国内的童话产业发展到现在,遗憾的是行业系统迟迟没有形成。2000年以后,儿童文学再次被时代与市场选中。

根据开卷图书调查显示,2012年我国儿童图书的市场增速高达4.71%,《儿童文学》在2009年的发行量突破了100万。市场销量不愁了,内容却在频频踩中尺度红线后开始变得畏手畏脚,2009年,《儿童文学》一边发行大增,一边却被读者在豆瓣上质疑内容越来越敷衍。

2016年,一条指责《儿童文学》内容越来越低龄无脑化的微博引起网友1万多条转发,3000多条评论。风风雨雨五十多年,国内的童话产业在内容与市场两个维度之间不断沉浮挣扎,免不了此消彼长,而突破不了内容桎梏,似乎上整个童话圈最大的痛点。

多面性的童话生意不好做?

童话被质疑低龄化,这个逻辑或许听上去很不可思议,但值得注意的一点是,随着年轻群体步入婚姻,升级成为父母,相比老一辈的快乐至上原则,他们往往更加偏向于在娱乐中实现各种意义上的教育,这就意味着过于平淡的内容势必无法在教育中,引起父母位置上的共鸣。

事实上,这些年来,童话市场逐渐变得蓬勃起来,除了传统的图书形式,整个生意链都在不断更新。以郑渊洁的皮皮鲁公司为例,童话大王的公司主营业务早就从早期的图书出版发展成了出版、新媒体、动画影视以及IP授权四大领域。

看起来每个领域的想象力都不可小觑,例如动画产业,根据数据显示,2018年全年的儿童动画片中,童话题材以217部的数量占总体的49%,几乎一半。无独有偶,2021年上半年的动画片题材中,童话题材的数量高达104部,与教育题材加起来有183部,占比超过64%。

童话生意之所以能迅速分裂,原因很简单。从独生子女时代过渡到如今的二胎、三胎时代,国内的儿童消费市场注定只增不减。2016年,我国新生儿数量超过1750万,2018年,中国统计局数据显示我国0-14岁的儿童数量达到2.5亿人。

三胎政策放开之后,站在儿童消费红利上守望与奔跑的机会无疑更多了,消费市场也带来了真金白金的实质输出。腾讯实验室曾经发布过一项调查,我国的儿童消费市场已经超过4.5亿,尤其在育儿方面,一个家庭全年的育儿支出占家庭总支出的22%。

然而,动画、音频等新童话输出形式虽然调动了整个产业的鲜活,但也侧面挤压了童书在整个家庭育儿消费中的存在感,据悉,有92.9%的家长会为孩子购买童书,可是年平均花费金额只有113.22元。

反观动画或者音频,根据统计,在过去十年里,国内动漫票房最高的30部影片中,儿童题材占了22部,占比高达74%。2020年,儿童有声阅读市场达到78.3亿的规模,根据第十六次全国国民阅读调查数据显示,0到8周岁儿童的听书率达26.8%,同比上涨29.5%。

不得不承认,童话市场依赖纯文学的日子早就一去不复返,正如皮皮鲁公司立志想要成为中国童话界的“漫威”,童话经济的多面性正在日益凸显。

可奇怪的是,国内的童话IP影视化并没有我们想象得那么辉煌,就连多少人童年时代的白月光《舒克和贝塔》在最初播放的时候也曾经历重重质疑,这并不是小道消息,毕竟郑渊洁公开证实过,当年有1600多名读者来信,其中99%是对《舒克与贝塔》的不满。

无独有偶,不少经典童话IP被影视化时都多少有些出人意料。2007年,中国电影集团、香港先涛电影联合迪士尼出品《宝葫芦的秘密》,最终的票房却只有70万。2014年,同样有迪士尼加盟的《神笔马良》票房不到6000万。

改编自国内经典作品《查理九世》的《墨多多谜境冒险》因为题材尺度问题在2018年被定档又撤档,即便是三年后的今天依旧处于查无此片的状态。8月份,原本定档的皮皮鲁系列《罐头小人》再次宣布延期,童改IP命途多舛。

有意思的是,作为童话大王最有名的IP系列,《罐头小人》前几天的超前点映只有不到200万,猫眼想看画像中显示,想看《罐头小人》的用户群体中主力军竟然不是儿童群体,而是看着郑渊洁的书长大的80后与90后。

如今的小孩们不认识舒克贝塔,也没见过杨红樱的马小跳与曹文轩的草房子。距离《舒克贝塔》的播出已经过去二十多年,看过94年《魔方大厦》的人也慢慢成了父母,这期间,再也没有一部童改IP复制曾经的辉煌。

取而代之的是奔跑在青青草原的羊群,东北森林里出没的熊大熊二,以及在水坑里打滚的佩琪。不能说有什么遗憾,只是当传奇过的中国童话面临断代,谁都忍不住一声叹息。

当代儿童失去阅读兴趣了吗?

当在老家里看到四岁大的侄子趴在沙发上刷抖音,蓓蓓的第一反应是震惊,“我都怀疑他能不能看懂!”但意识到当代年轻人基本都是双职工,孩子扔给父母带,往往一部手机就能让一个熊孩子安静一下午的时候,蓓蓓才明白过来,这或许是当代儿童最常见的状态。

根据中国互联网信息中心最新统计显示,低于10岁的网民超过1800万,2015年,有56%的儿童初次上网的年龄低于5岁,很多孩子对手机平板的了解甚至要超过父母。网上有一个段子,解决熊孩子最有效的方法就是给他一部手机。

《2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示,2019年,未成年人在互联网上经常收看短视频的比例达到46.2%。在3000多个调查样本中,有76.3%的儿童在小学阶段就开始接触网络游戏。

互联网固然拉近了儿童与这个世界真实的距离,但各种错综复杂的信息正在以变异的、扭曲的方式层层叠加,一点点靠近原本纯净的童话的世界。或许这不是任何人的本意,可往往事态并不受主观控制。

在算法产出的即时快乐中,即便是一则他们看不懂的视频也能迅速取代曾经的白雪公主与辛黛瑞拉。何况儿童并没有什么辨别能力,有调查显示,只有两成多未成年人在短视频看到不良信息会质疑或者举报。

可想而知,书籍的存在感正从这届儿童的生活娱教中慢慢变淡。不像八九十年代的儿童除了每天定点等待动画片播放,只能将课外情感寄托在童话书,小人书,连环画上。

毕竟不管是娱乐还是学习,这届儿童所能选择的模式太多了。CSM的报告显示,CCTV-14和金鹰卡通这两家少儿上星频道的收视份额都曾力压湖南卫视。

纸质书慢慢变成了电子阅读,商业宏观数据也从侧面印证了这一点,喜马拉雅在听书领域开辟了专门的“亲子事业部”,还推出独立的儿童音频APP;蜻蜓FM在儿童音频内容投入1.5亿元;“凯叔讲故事”已完成四轮融资,融资总金额超2.6亿元。

这不由得让人怀疑,当代儿童是不是已经失去了阅读兴趣?

其实也不然,因为依然有52.3%的儿童家长认为“纸质书籍”最适合儿童阅读。2014年一项针对1500多个家庭的调查显示,2~10岁孩子的父母中有一半表示,他们不允许孩子使用电子阅读。

2016年,一项针对1500名家长的类似调查发现,35%的家长抵制数字阅读,因为他们担心孩子沉溺于纯单向输出的数字阅读模式,会失去对纸质阅读的兴趣。

也就是说,一本承载几代人喜怒哀乐的童话书不管在什么年代,仍然有存在的必要,就算是各种娱乐方式已经开始大肆抢占儿童市场,谁的童年都需要一个“皮皮鲁”,可遗憾的是童话世界没有永远的“郑渊洁”,这一代到下一代,或许不是观念在变,而是市场在变。

锦鲤财经,深度有趣好运气,公众号:jinlifin。本文为原创文章,谢绝未保留作者相关信息的任何形式的转载。