撰文/王红霞

编辑/陈纪英

为了戒掉手机瘾,这届年轻人太拼了。

豆瓣「反技术依赖」和「远离屏幕计划」小组,记录了他们的“花式行为艺术”,有人一回到家,就用无痕胶把手机粘在墙面较高位置,强行把“移动手机”变成“固定电话”,以此降低使用频率;还有人把讨厌的人的自拍“照骗”设置成手机桌面,激发生理厌恶感,来避免触碰手机。

这些“无所不用其极”的努力,足以见证他们痛定思痛的决心。

尽管如此努力,但手机瘾依然难戒断。

尤其在疫情封控之下,很多人要居家办公和学习,在孤独的环境、薄弱的意志力、焦虑的情绪等多重加持下,手机更容易成为回避现实的避风港。

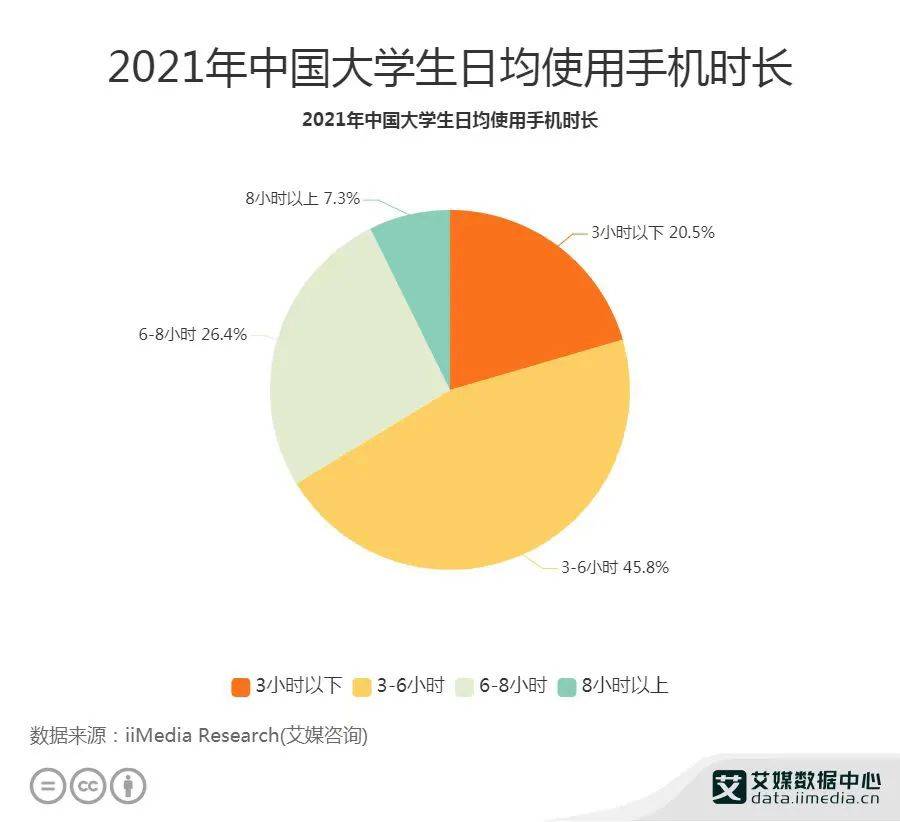

艾媒咨询数据显示,2021中国大学生群体中有45.8%的人日均使用手机时长为3~6小时,26.4%的人日均使用手机时长为6~8小时,日均使用手机时长在8小时以上的人数占比也达到了7.3%。

日均8-10小时的手机使用时长,已成很多年轻低头族的常态。这些时间大多流逝在视频、小说、游戏的心理舒适区中,除去睡眠,几乎“人不离机”。

《财经故事荟》采访了其中几位00后的年轻人,他们戒断手机的决心是坚定的,目的是一致的,为视力、为健康、为前途。在这条路上,他们取得了阶段性成效,也走过独特的心路历程。

代价:流逝的时间,增加的病痛

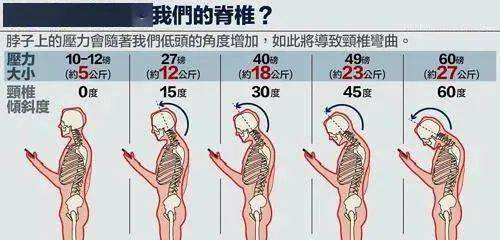

收到研究生录取通知书后,李颖彻底放松下来,每天花在短视频的时间能到10个小时。床是主要阵地,脖子下垫2个枕头,颈椎以异常的角度弯曲,手指在小红书、B站间不断弹跳,等反应过来,半天已经过去了,“这就像上个世纪躺在床上吸大麻”,她自嘲。

因为玩手机,整个大学期间她的近视提高了400度。更遗憾的是,因为考研期间日均5小时刷机,她无法全力复习,考试分数没达标,错过了第一志愿,“如果当时少玩一点,也许就能考上理想学校了。”

李颖厌恶这种状态,但却次次被拿捏住人性的弱点,“在时间的流逝中,你感觉不到它的存在,手机仿佛成为了我人生的遥控器。”

一边是头脑清醒的要离开,一边是手指不受控制的滑动,这吊诡的失控感!一个活生生的人怎么会臣服于一个工具呢?

一些科学研究或可解释,以“沉迷重灾区”短视频为例,中国浙江大学在《NeuroImage》期刊发表的一项功能性核磁共振成像研究,揭示了短视频成瘾的生物学机制。

研究发现,相较于一般视频,在观看个性化推送的视频时,大脑中与奖赏系统相关的中脑腹侧被盖区,会表现出更高的激活状态。而另外一些负责注意力分配及意识控制的区域,则出现了活动的减弱,这会造成自控能力的降低。

千人千面的推送算法和“手指一滑,就能收获15秒即时快乐”的设计机制,让势利的大脑将观看短视频的行为与快乐回报联系起来,使人持续产生刷刷刷的渴望,并且在生理上难以自控。

李颖对此有很深的体会。“自感罪恶”的状态持续了半个月之后,她受不了了,开始寻求改变。

当她再次感受到时间的厚度时,源自于一个十分日常的场景。五一假期,早上6点不到,她和父母去奶奶家吃饭、聊天、外出踏青,所有事情做完一看才上午9点,她回想起之前不管多早醒来,9点时一定在床上刷手机。

“对比之下才感受到时间的厚重,同样一小时,可以刷手机,但也足够完成好多事了。”

在手机对时间的吞噬中,小罗付出过更久的代价。毕业后因为疫情打乱了澳洲打工计划,他被迫开始了“Gap Year”,其中长达半年的时间里,他每天在微博、豆瓣、小红书间游走,“2021年一半的时间就这么被无声无息的占据了,而且没有任何收获。”

他不只满足做一个看客,更热衷于和网友辩论。每个话题他都系统做功课,认真表达观点,希望被认同。在某些问题上,他甚至会和陌生网友激烈对骂,失控的对杠之后,只留下疲惫和空虚,“感觉自己变得越来越暴躁,成了一个狂妄的杠头”。

这并非个例,美国天普大学的心理学家亨利•威尔默的研究发现,刷手机的频率与冲动焦躁的情绪成正比。

除了时间和精力的消耗外,手机成瘾症可能还带来生理健康隐患,比如干眼症,脊椎病,腰肌劳损,腱鞘炎等。

认识到沉迷手机的危害,是上述“机奴”做出改变的第一步。

妥协:与“无聊”和解

手机的入侵往往发生在注意力无处安放的时候。

正在读大一的思思看透了这一点,“玩手机不是因为好玩,而是无聊,玩多了也知道就那些内容,怎么刷也刷不出新东西了”,她决定戒断。

此前借助于高考这个外部压力,她总算暂时扼制住对网文的痴迷,但一入大学,外部压力陡减,她重回“泥潭”。

这是很多大学生的真实写照,前无高考的压迫感,后无找工作的紧迫性,而手机恰好提供了消磨时间的便捷方案。

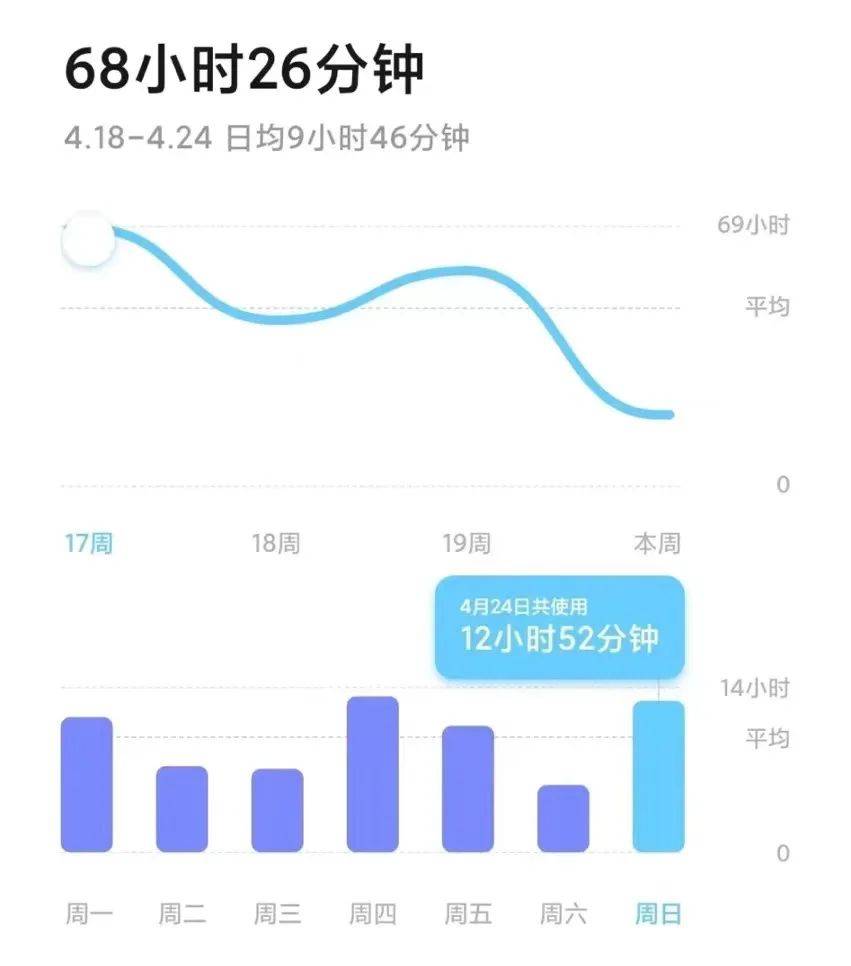

作为重度机奴,思思日均刷机12个小时,“一开手机,醉生梦死”。3月初的一天,她甚至在贴吧里消磨了近10个小时,“说真的,现在我都想不起来看了啥了,就随便瞎逛”。

高中保持的每个月5~6本书的阅读习惯,已经消失殆尽;上课时不时瞄一眼手机;作业借鉴同学;考试临时抱佛脚;很多次玩完手机起床去厕所的路上,都感到脑袋发晕,“非常的悬浮,整个世界都是虚幻的。”

思思很想改变,一开始她立下一天只玩2个小时的誓言,尝试锁屏、不带手机,给自己安排好学习、运动、阅读的各项计划,但每一次都失败了。

但就在五一的前两周,转折点来临了,她突然意识到,戒断手机的前提是学会忍受无聊,“只要我不玩手机,做什么都好,哪怕是发呆、睡觉这种看似无意义的事”。

而此前的失败,则是因为每次一旦强制脱离手机,就因空虚而焦躁,只能重新逃进虚拟世界,这是多数人在戒断初期会出现的典型症状。

思思的底层逻辑是,玩手机不会对现实有任何提升,碎片化信息激发的只是浅层的、未经实践的情绪,而就着碎片化信息表达出的观点,皆是拾人牙慧,很容易偏激强势,还不如发呆、睡觉更有益处。

上课无聊,那就想想午饭要吃什么;

排队无聊,就观察身边的人和事,觉得很有意思;

无事可做,那就睡觉,以前不到6小时的日均睡眠,现在8小时起步;

这个灵光一闪的认知,促使她放下了手机,日均使用时长从12小时降到4~5小时。

奇妙的是,当注意力回归到现实世界后,一些比发呆、睡觉更有价值的兴趣也随之涌现,比如听播客、健身、看纪录片,思思深刻地感受到,自己内心变得淡定平和了一些,无论是气色还是心理,“都健康了不少。”

目的:找回掌控感

一位曾是重度机奴分享了一个有趣的顿悟,沉迷微博三年、反复卸载过六七次的他某天突然发现,原来微博热搜词条是有格式规律的,比如 “XX说XX”:北大教授说年轻人婚前未必要买房、董明珠称孟羽童直播带货是义务劳动、朗朗说学音乐不能太功利。

看透招式的一瞬间,他突然觉得热搜“好没劲啊”,一个个机械的公式,就像一个个钩子,而他主动上钩“实在太愚蠢”。

那一刻,他决定从手机的“信徒”,变成凌驾于手机之上的“主导者”——回到人本该处于的正确位置。“明白了原理就有了掌控感,意味着我可以随时打开,也可以随时关闭,不会有那么深的眷恋。”

姜宁宁则经由另外的路径抵达这种掌控感。

因疫情无法返校的她,在家里待了4个月,因为家里散漫的节奏,以及潜意识里对大四毕业设计论文的逃避,她不知不觉陷在手机里。

第三个月时她痛定思痛,设立了一个严苛的目标:每天刷机时长从6小时降低到2.5小时。

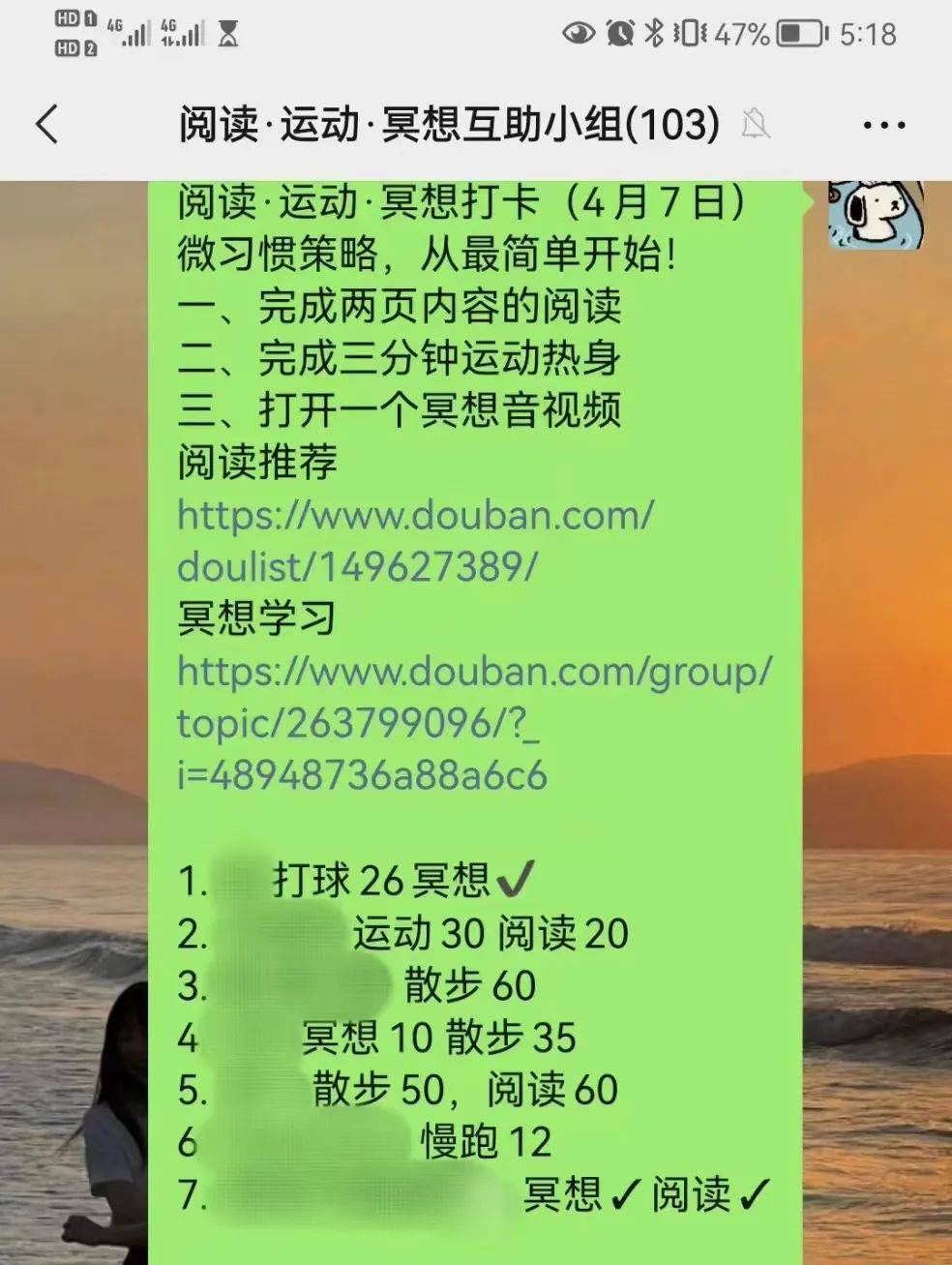

她在网上加入了一个反内耗小组,和网友互相监督,每日进行阅读、冥想的打卡,有时候还因连续打卡获得群主奖励。

有趣的是,使用时长并无明显降低,但她与手机的关系却因每天0.5~1小时的阅读和冥想,变得截然不同了。

根本区别是人被手机控制,还是人来控制手机。

现在手机对姜宁宁仍然有吸引力,看到八卦有时也会刷下去,但区别是,手机不再有支配她的魔力,她随时都能停下来了。

她分析根本原因是,长时间迷失在社交网络中,人就像一个空洞的木偶,跟自我的连接断开了,但冥想、读书提升了有效的专注时间后,“我又找回了自控力”。

伴随着自我意识的重启,写东西、弹吉他的兴趣,以及深度的人生思考,也重新浮现。

有一天中午,冥想半小时后,她睁开眼看到房间的那一刻,意识到现在的生活不是自己想要的。

去年8月份她就确定了保研,准备走科研这条路,“这是一条随大流的选择”。但现在,她开始向内洞察自我兴趣,“很多科技好像并不是为了改变生活,而是让世界的熵越来越多,创造出需求让人来消费”。

这种觉醒,是她决定尊重内心释放自己,“我为什么不能去干自己喜欢的摇滚乐呢?”

那天中午完成冥想之后,她捡起了闲置很久的旧吉他,“等我30多岁时,可能吉他已经弹的很好,说不定都在玩乐队了。”

这样的人生想象和突如其来的“头脑风暴”,是信息流的喂养无法带来的,它们只存在于现实世界专注的思考里。

至于2.5小时的目标还重要吗?姜宁宁觉得,时长不是关键,摆脱手机依赖症,拿回主导权才是根本。

方法:各求其道

为了戒手机,小罗研究了网友们贡献的经验,常见的方法有:锁机软件、用回老人机、水墨屏、卸载软件等。

但这些对小罗都不太适用:

疫情期间到处都要健康码,使用老人机不现实;

除了手机,他还有iPad、电脑和其他电子屏幕,如果用锁机软件,意味着所有产品都要安装且同时开启,这太荒谬了;

尝试将屏幕调整成黑白模式,也没能降低看手机频率。

他还尝试过全球云自习室,打开摄像头接受他人监督,感受也不舒适。

最后,小罗尝试用AppWatch,既能替代手机中的电子支付、健康码、信息通知等必备功能,同时又隔绝了娱乐。当他去星巴克看书或超市购物时,就故意不带手机,用AppWatch完成支付,效果挺明显。

这种方式前期带有一点强迫性和不适应,但慢慢就能将注意力一点点从手机抽离,“以前30分钟要看一次,变成1小时,再就慢慢可以不看了。”

但被小罗摒弃的锁机软件,对李颖却十分有效。

她一度尝试过多个锁机软件,有的太严格了不习惯,有的要开会员,最后留下了其中一个,如今,她将锁机模式设置成:上午、下午、晚上三个时段,分别锁一个半小时,玩半个小时,再锁一个半小时,其他时间可以随意使用。

最终,日均刷机时长从9小时降到6小时,李颖觉得这是很大的进步,但这种物理隔离有效的前提,可能和李颖正处于考研结束的放假阶段,无需频繁与外界互动有关。

比如大二的周眉就亲历了锁机软件的“麻烦”,她尝试过多个锁机软件,一个月只有3次提前开锁的机会,效果虽然很明显,但有时学习时急需查看信息,就不太灵活了,慢慢也就不用了。

她还用过手机自带功能:超过使用时长屏幕变灰色,但不具备强制性,对于不太自律的她效果就不大。

最后,她找到的有效方式,是和一个朋友互相监督,每晚10点互相检查使用时长,超过4小时就要发5.2元红包。如果两人都超时,更久的人红包金额翻倍,而且她们会排除掉学习软件的使用时间,很灵活有效。

这场互相监督已经历时了一个月,周眉的刷机时长显著降低,从原来8小时,稳定在3~4小时。“找一个不会互相包庇的朋友很重要。”

任何方法都不是一劳永逸的,戒断手机是一个动态变化的过程,因为外在环境和内在状态瞬间即变,求安逸的本能和求上进的诉求持续博弈,失控在朝夕之间,人与手机的对抗仍需上下求索。

(李颖、小罗、思思、姜宁宁、周眉均为化名)