上市之路,对有些企业是水到渠成,对另一些企业却无比艰难。SHEIN显然属于后者。

从美国到伦敦再被传要回香港上市,最近又传要将总部从新加坡搬到国内,真是一路辗转。有人说它生不逢时,有人认为它准备不足,有人认为它是准备的太过于充分,比如将总部迁址新加坡一个很重要的原因是当地企业所得税标准税率为17%,低于中国企业所得税标准税率的25%。但真正的问题或许是:这家隐秘的全球快时尚玩家,就算迁回国内香港成功上市,它真能跑赢接下来的残酷赛程吗?

一、一波三折,SHEIN的艰难上市征途

SHEIN的上市历程可谓一波三折,屡次调整策略,却始终未能如愿。

最初,2023年11月SHEIN以保密方式向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO申请,计划在纽约证券交易所上市。然而,当时它遭遇双重狙击——全球资本市场动荡和美国证监会对其供应链透明度及商品溯源问题的质疑。美国议员还曾联名要求SEC审查其供应链劳工问题,直指其依赖中国中小工厂生产的模式。此外,中美监管机制在数据合规、信息安全等方面的差异,也导致该计划没有获得中国监管备案通过。

重重压力之下,SHEIN最终暂缓了赴美上市计划。这一时期,SHEIN虽然加大了供应链审计和透明度建设的投入,但这些努力未能及时扭转局面。

赴美受挫后,2024年6月,SHEIN转而寻求在英国伦敦上市,拟募资超过10亿英镑,并计划于2025年上半年挂牌。该上市申请一度获得英国金融行为监管局(FCA)的初步批准。

为应对欧洲市场对ESG(环境、社会和治理)议题的高度关注,SHEIN推出多项举措,包括设立基金支持可持续时尚,成立非营利基金会强化企业社会责任,并承诺提高供应链透明度、接受独立机构不定期审计。这些动作虽在一定程度上缓和了监管疑虑,但未能彻底消除批评声音。

在这期间,伴随着欧美免税政策窗口的关闭,SHEIN被迫对部分商品涨价,致使销售额增长进一步放缓。

面对欧美市场的连续阻碍,2025年6月底,SHEIN再次调整策略,转向香港交易所秘密递交上市申请。该机制意味着其招股文件在通过聆讯前不会对外公开。

据《彭博社》报道,SHEIN有考虑将总部从新加坡迁回中国,以争取中国监管机构支持,推动香港上市,公司也已就相关架构调整咨询法律意见。

选择香港体现出多重战略考量:香港交易所近年持续改革上市制度,吸引新经济企业,对同股不同权架构也更加开放;同时,香港作为国际金融中心,既连通全球资本,又与中国监管框架相协调,加之南下资金持续注入,市场流动性具备支撑基础。

然而即便如此,SHEIN面临的挑战远未结束。

二、多重压力可能淡化投资人对SHEIN的市场野望

首先是盈利增速滑坡与估值缩水的恶性循环

SHEIN的财务表现显示出增长放缓的明显迹象。2020-2023年,SHEIN营收增速分别约为211%、60%、53%、40%,呈现连续下滑的态势;外媒The Information曾披露SHEIN 2024年上半年业绩数据,其营收为180亿美元,增速为23%;净利润低于4亿美元,大降70%以上。

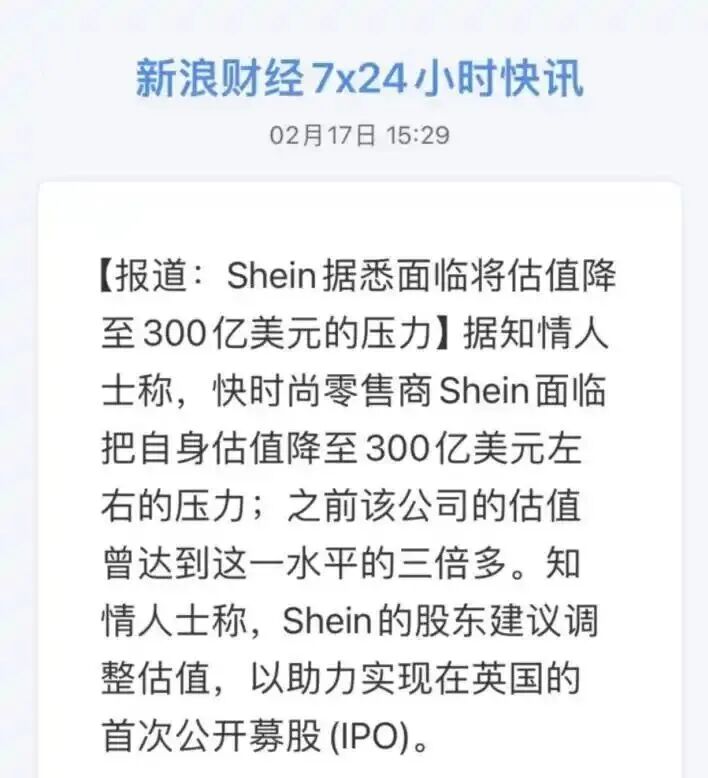

更令人担忧的是其估值的变化。2022年4月,SHEIN完成10亿美元融资,估值达到1000亿美元。但到2023年5月,SHEIN在最新一轮募资20亿美元时,估值已缩水至660亿美元。到了2024年,据彭博社报道,投资者试图在私募市场交易中出售SHEIN股票,而这些交易对该公司的估值低至450亿美元。今年2月份,据彭博社报道,据知情人士透露,SHEIN股东为了其在英国的潜在首次公开募股顺利完成,建议将SHEIN估值降至300亿美元左右。

这一落差不仅反映出市场对其增长前景的质疑,也为其在香港上市的定价制造难题——若按300亿美元估值发行,较巅峰时期折价70%,可能引发早期投资人的抵触;若强行抬高估值,则可能面临发行失败风险。

其次是合规压力,也就是国内外监管的双重压力。

供应链合规性的争议从未停歇。SHEIN的成衣生产中,70%依赖珠三角地区的中小工厂,这些工厂虽能满足“小单快反”的需求,但也因成本控制压力存在诸多问题。西方媒体多次曝光其供应商存在“加班超时严重”“环保不达标”等现象。尽管SHEIN声称已建立“审查机制”,但2025年7月法国竞争、消费和反欺诈总局(DGCCRF)的4000万欧元罚款(理由是“虚假宣传和供应链合规性”),以及8月意大利反垄断机构的100万欧元罚金(认定其环保宣传缺乏实证),都暴露了其合规体系的漏洞。香港市场的机构投资者对这类风险高度敏感——据摩根士丹利测算,若SHEIN因合规问题被全球主要市场集体处罚,可能导致年利润再降15%-20%。

关税政策的变动则直接冲击其利润率。美国取消800美元以下商品关税豁免后,SHEIN美国业务的综合税率从0升至12%-25%,迫使部分商品涨价。为应对这一问题,其曾尝试在越南等地设厂,但新工厂的生产效率远不及中国——越南工厂的订单交付周期是中国的2倍,导致综合成本上升10%以上。这种“为合规牺牲效率”的困境,可能进一步影响投资者信心。

数据合规是另一重挑战。2025年7月11日,SHEIN被曝涉嫌侵犯用户隐私,可能面临1.5亿欧元(12.5亿元人民币)的巨额罚款。报道显示,法国国家信息与自由委员会(CNIL)拟以SHEIN“违规使用Cookie追踪用户”为由,对其开出1.5亿欧元罚单。这一金额相当于SHEIN2024年净利润的15%。这种巨额罚金直接侵蚀自身利润,如果调整其运营算法,可能会影响增长动力和盈利能力。

最后SHEIN面临的市场竞争正在加剧。

拼多多Temu、字节跳动TikTok Shop等中国出海企业,也在海外疯狂抢占市场,对SHEIN造成竞争压力。尤其是Temu在美国市场的用户增长迅猛,对SHEIN构成强劲挑战。根据Investing的报道,今年第二季度,Temu全球月活同比增长68%,环比增长3%,高达4.165亿;日活也增长至7050万,同比增长高达65%,环比增长6%,粘性远超行业平均水平。

亚马逊也先后打出组合拳,来收复SHEIN依靠低价卷走的市场:无论是一键比价,还是针对性上线低价商店“Amazon Haul”,矛头都对准了SHEIN所擅长的低价领域。亚马逊还利用其物流优势,为第三方卖家提供“SHEIN式”的快速周转服务,直接挑战SHEIN的核心竞争力。除美国市场外,SHEIN销售占比较大的其他市场,如巴西、德国、法国等,这种现象也普遍存在。

同时,知识产权诉讼成为悬在SHEIN头顶的“达摩克利斯之剑”。据统计,从2018-2024年,SHEIN在全球遭遇的侵权他人设计的诉讼超过90起,原告包括李维斯、Dr.Martens、拉夫·劳伦等知名品牌,以及多名独立设计师。这些诉讼不仅带来直接经济损失,更损害了品牌形象——香港某基金经理表示:“我们对存在重大法律风险的企业持谨慎态度,尤其是知识产权问题,可能导致产品下架,直接影响营收。”

此外,由于2023年3月《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》的实施,明确"实质重于形式"原则,判断是否备案需看"业务、资产、实控人是否主要在境内"。从SHEIN实际情况看,三项标准均指向"境内属性"。《21世纪经济报道》援引监管人士消息,其境内供应商报价比同期对其他品牌低15%-20%,无合理定价依据,涉嫌"关联交易转移利润"。2023年下半年,SEC将SHEIN纳入"重点关注名单",要求披露实控人关联及股权代持情况;2024年初,欧盟委员会在报告中指出其架构可能规避反倾销税与数据法规。重重压力之下,欧美上市计划搁浅,被自家高管一直强调不是一家中国公司的SHEIN最终还是选择回到了国内香港上市。

三、未来即使上市,难题才刚刚开始

即便SHEIN最终香港成功上市,其面临的挑战也不会减少。

首先即便在香港,SHEIN的盈利与估值问题仍需直面。港交所虽不强制要求企业盈利,但要求“具备清晰的盈利路径”。SHEIN需要在招股书中详细说明如何扭转利润下滑趋势——是通过提升客单价,还是压缩成本,抑或是拓展高毛利业务。若无法给出可信的方案,可能导致机构投资者定价保守。此外,估值落差可能引发早期投资人的退出压力。

ESG表现仍是香港市场的审查重点。香港交易所于2024年更新《环境、社会及管治报告指引》,要求上市公司“量化披露供应链的环境与社会影响”,并接受第三方鉴证。如上所述,SHEIN在ESG表现方面遭到了其全球市场区域监管机构的持续追踪和报道,如果上市,这对于其股价表现有一定的压制作用,可能失去部分关注可持续投资的机构投资者,使得自己在资本市场的认可度降低。

资本市场的“增长焦虑”可能加剧短期行为。上市公司需要持续满足投资者对增长的期待,这种压力可能迫使SHEIN在“短期利润”与“长期转型”之间妥协。例如,为维持营收增速,可能不得不继续依赖“低价促销”,进一步牺牲利润率;为快速拓展市场,可能像之前那样使用“拿来主义”,引发品牌持续信任危机。毕竟透明化运营是上市后的第一重考验。SHEIN长期以“隐秘”著称,其供应链管理、定价策略等核心信息极少对外披露。上市后,所有的行为都将呈现在投资市场面前。

未来,SHEIN要实现从“快时尚”到“可持续时尚”的转型,需要在环保材料研发、供应链改造、循环经济模式探索等方面投入巨资。麦肯锡测算,快时尚企业实现全面可持续转型需投入年营收的3%-5%,按SHEIN2024年营收(约380亿美元)计算,年均投入需11.4-19亿美元,这对其本已承压的利润表是巨大考验。SHEIN必须尽快探索新增长路径,包括拓展高端产品、发展二手平台、强化全球品牌美誉度等。这些战略转型均需时间、资金与定力,而在上市后每个季度都面临业绩压力的情况下,这一切将更具挑战。

本文来自微信公众号"新商纪",作者:独孤依风。